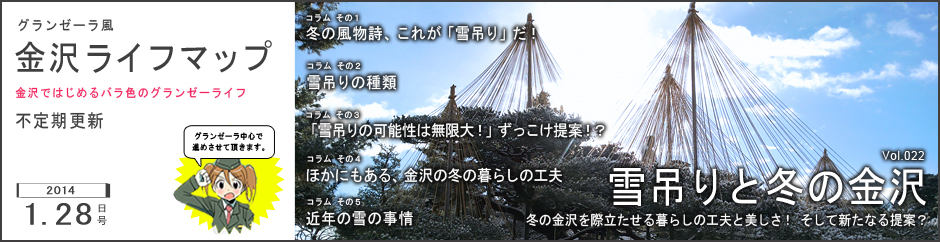

冬の風物詩、これが「雪吊り」だ!

冬の金沢市内を歩いているとよく見かけるのが、この「雪吊り」。

金沢の冬の風物詩である雪吊りは、北陸地方特有の重い雪から木の枝を守るために施されている。しかし単に木を丈夫にするだけではない。その姿は冬の金沢の象徴でもあり、とても風情を感じるものなのだ。

冬の金沢では企業や一般家庭に至るまで、広くこの雪吊りが行われている。

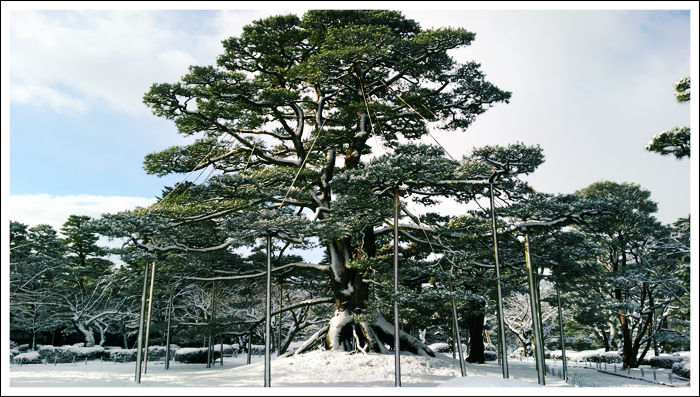

兼六園の雪吊りは、その代表的なものといえよう。

日本三名園を有する金沢は藩政時代から造園に対する関心が高く、造園技術が発達している。中でも雪吊りの技術は「兼六園方式」と呼ばれ、全国の庭師が学びに来るほどだという。

ちなみに兼六園では、毎年11月1日から12月中旬にかけて合計814ヶ所の雪吊りが延べ人数500人をかけて施される。この期間は庭師の皆さんの職人技を見ることができるぞ。

雪吊りの種類

ここでは、雪吊りの種類について説明しよう。 雪吊りは、木の大きさや枝ぶりによって使い分けられる。つまりひとつとして同じ雪吊りは存在しないのだ。

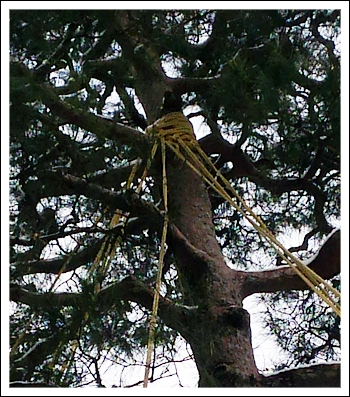

<リンゴ吊り>

枝ぶりの大きな高い木に施される。芯柱を立て、その先端から縄を張って枝を支える。収穫前のリンゴの枝が折れないように支えた形から「リンゴ吊り」と呼ばれる。

<幹吊り>

大きな、幹のしっかりした木に施される。幹から縄を張り、枝を支える吊り方。

<その他>

背の低い木には、形に応じて様々な吊り方が施される。

これらの他にも、中しぼり、大しぼり、竹立しぼり、竹ばさみ、こもかけ、三又しぼり などの吊り方がある。

「雪吊りの可能性は無限大!」ずっこけ提案!?

雪吊りは冬の風物詩として我々を楽しませてくれる。その美観に注目したスイーツやイルミネーションが作られている。

だが待って欲しい。雪吊りの特徴は美しさだけではなく、「重いものを支える」という特徴もあるはずだ。この二つを最大限活かすことで、雪吊りに更なる可能性が生まれるにちがいない。

そこでわれらグランゼーラが提案したいのはこれだ!

<1.雪吊りテレビアンテナ>

テレビアンテナを雪の重みから守る。もちろん地デジ対応。庭の無い家庭にも雪吊りができる。これで町中雪吊りだ!

<2.卓上雪吊り>

机の上に置けるコンパクトな雪吊り。一年中世界のどこでも雪吊りを楽しむことができる。グランゼーラの社員には全員にメールアドレスと駐車場、そして卓上雪吊りが支給されるのだ(嘘)。

<3.ランドマーク雪吊り>

金沢駅前の待ち合わせに最適な全高333mの超高層雪吊り。金沢市外からも肉眼で待ち合わせ場所を確認できる頼もしい存在。高さ250mにある展望台を雪の重みから守るため、雪吊りで吊っている。

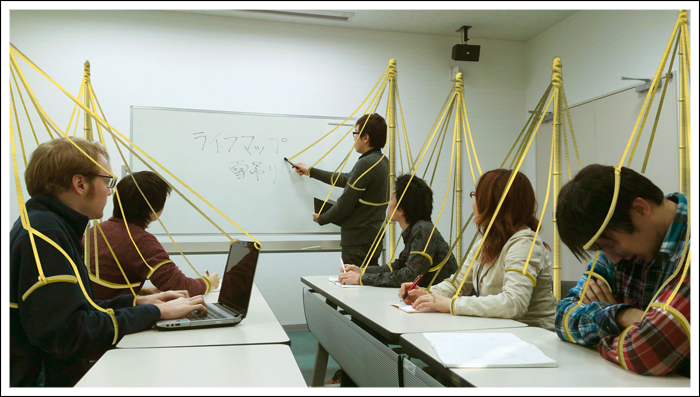

<4.会議雪吊り>

「議論が進まない…」そんな会議が「重い」と感じたことはないだろうか。「会議雪吊り」はそんな会議の重さを支えてくれる。縄の締め付けによって適度な緊張感が生まれ、肉体の負荷が軽くなることによって発言も進行も軽快・円滑に!加えて会議中に居眠りしてカクっとなる首を支えてくれる。

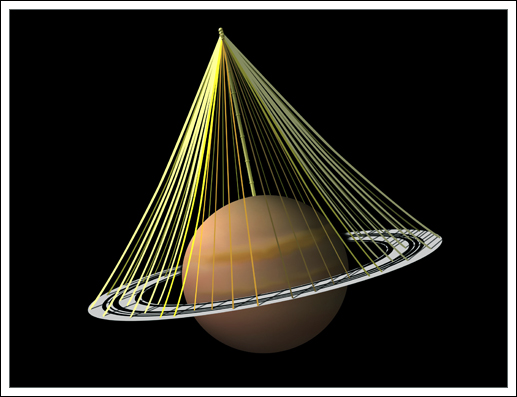

<5.土星の環雪吊り>

土星が誕生してから数十億年経ち、土星の環(わ)ができてから数億年が経つとされている。いかに太陽系で2番目に大きい惑星・土星であっても、あの巨大な環を支え続けるのは大変なことだろう。遠巻きながら苦労がしのばれる。

そんな土星のために「土星の環雪吊り」!土星の北極点の天頂方向10万kmの高さから、縄を土星の環の”カッシーニの間隙”を通して結び付けている。ただ、土星の環をどの方向に落ちないようにしているかは不明だ。

ほかにもある、金沢の冬の暮らしの工夫

雪吊りだけでなく、金沢には冬の暮らしを住みやすくする工夫がそこかしこにされている。最初に思い浮かべるのは「融雪装置」だ。

雪が降っても積もらないのは「融雪装置」のおかげである。これは正しくは「消雪パイプ」といい、雪を感知すると地下水をくみ上げて噴水し、雪を融かしてくれる。金沢の主要な道路にはほとんど設置されているので、多少の雪では道路交通がマヒするようなことはない。

主要な道路だと、積雪が5cm以上になる場合は除雪車が出動する。道路に雪が積もるのは主に交通量の少ない早朝なので、除雪車は夜明け前からみんなのために除雪してくれるのだ。もう頭が上がらない。

そのほかにも、冬の金沢には雪や寒さに対する工夫がいたるところでなされている。写真とともに、そのいくつかを紹介していこう。

近年の雪の事情

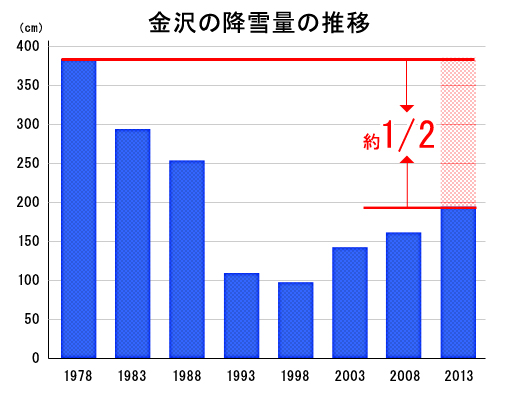

すでにお気づきの方もおられると思うが、今回撮影した写真にはそれほど雪が積もっていない。これは我々の日頃の行いが悪いせいではない。近年の金沢ではそれほど雪は積もらなくなっているのだ。

雪の量が減っているのはデータにも表れている。雪で困ることは少なくなっている、というのが最近の金沢だ。

編集後記

昨年は年間を通して更新ができず、金沢ライフマップを楽しみにしてくださっている皆様には大変申し訳なく思っております。

今年は専用のURL(https://kanazawa-life.com/)を設け、さらには専用の部署(商品サービス企画部・金沢ライフマップ課)を設立し、読者の皆様を良い意味で裏切り続ける専用のサイトを創ってまいります。

遅ればせながら、

明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。

<制作・文責>高は車、かっくん

<デザイン>タケやん

<企画・統括>九条一馬

<撮影協力>タイプリュータ、タケやん、はくさん、Eric B.、hana kumiko、アラマキウム合金

<写真提供>金沢市

<協力>よしぞう、秀麻呂、まゆみん