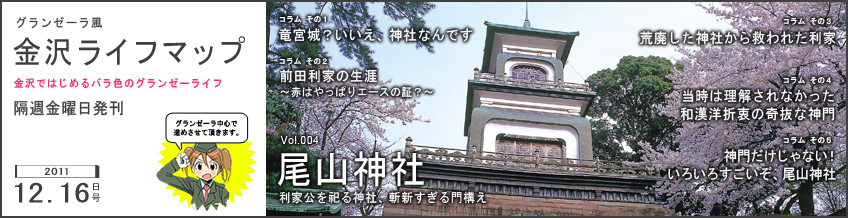

竜宮城?いいえ、神社なんです

金沢のど真ん中にそびえる金沢城。その西側のそばに、奇妙な建物がある。中国風にも見える石造りの三層楼閣の最上部には洋風のステンドグラスがあしらわれている。おとぎ話の竜宮城を思い起こさせるような、何とも奇抜な外観だ。そして、その前に構えるのは、どこからどう見ても純和風の鳥居。そう、この奇妙な建物は神社の門なのだ。その神社の名は、尾山神社。加賀百万石の礎を築いた前田利家を主祭神に祀る、れっきとした由緒正しい神社である。

今回は、そんな摩訶不思議な景観を持つ尾山神社の魅力を徹底解剖しよう。

前田利家の生涯~赤はやっぱりエースの証?~

尾山神社に祀られている前田利家。加賀百万石の礎を築いた戦国大名だ。彼の人物像について簡単にご紹介しよう。

利家は、戦国時代真っただ中の1539年、小さな豪族の四男として生を受けた。元服後は織田信長に仕え、その武勇で頭角をあらわしていき、やがて能登国を与えられて大名になる。信長の死後は豊臣秀吉に仕え、加賀国と越中国を与えられる。末期豊臣政権においては、徳川家康に次ぐ有力大名だった。

若いころは「槍の又左(またざ)」の異名で怖れられたほどの槍の名手で、信長の直属精鋭部隊「赤母衣衆(あかほろしゅう)」の筆頭を務めた。その真っ赤な軍装は目立つため非常に危険で、腕に覚えのある者だけに着ることが許されたという。

荒廃した神社から救われた利家

利家が没したのは、安土桃山時代末期の1599年。その霊は、金沢城の東に建てられた「卯辰八幡宮(うたつはちまんぐう)」に合祀された。しかし、時代下って明治の初め、維新の混乱によって卯辰八幡宮はすっかり荒廃してしまう。そんな状況を見かねた旧前田家臣をはじめとする人々が、新たに利家を祀る神社の建立を計画。そして1873年、その神社は金沢城の西側のそばに創建され、社号を「尾山神社」とされた。しかしこの時点ではまだ、あの奇抜な神門は存在しない。言ってしまえば「まともな」神社だったのである。

当時は理解されなかった、和漢洋折衷の奇抜な神門

念願かなって創建された尾山神社。しかし、明治に入ってからの世情の変化のためか、参拝者がなかなか集まらない。そこで、神社創建の翌々年の1875年、参拝者の増加を図るべく建立されたのがこの神門であった。中国風の楼閣にあしらわれた洋風のステンドグラス。レンガ造りの洋風な台座をくぐると、鶴と松の彫られた和風の欄間(らんま)。和漢洋を見事に折衷したこの設計は、文明開化の世相を反映したものといえるだろう。建造当時は「醜悪」など身も蓋もない悪評の声もあったようだが、昭和初期の1935年にその価値が認められ、重要文化財に指定された。

日本最古の避雷針

頂上にそびえる尖塔のような部分はただの飾りではなく、避雷針。当時のオランダ人医師の助言によって建立当時から備えられているもので、なんと日本最古の避雷針である。

神門だけじゃない!いろいろすごいぞ、尾山神社

神苑(しんえん)~神社そのものより古くからある庭園~

前々回ご紹介した兼六園を思い起こさせるような庭園。その歴史は尾山神社自体よりも古く、江戸時代初期頃に造られたものである。

中でも見所は、美しい三連アーチの「図月橋(とげつきょう)」。じつはこれが神門のデザインの基になっているともいわれる。

母子順風之像~参拝者の度肝を抜かすアクロバティック母子~ この橋は実際にわたることもできる。ちょっとしたアスレチック気分

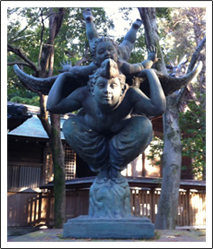

母子順風之像~参拝者の度肝を抜かすアクロバティック母子~

ある意味、神門よりもインパクトのある銅像。昭和後期の1981年、彫刻家・平野富山と日本不老協会によって造られたという。こんなにもアーティスティックなデザインを許容してしまう、なんとも懐の深い尾山神社なのであった。

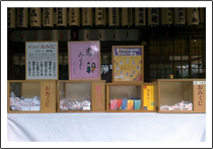

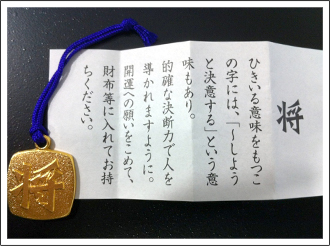

よりどりえらべる、7種類のおみくじ

神社にはつきもののおみくじだが、尾山神社のおみくじは一味違う。なんと7種類のおみくじから引くことができるのだ。その中のひとつ「男みくじ」を引いてみた。結果はなんと!小吉。「身のほどを知り、賢く自己防御」中途半端な結果ですみません。

いかがだっただろうか。

以上ご紹介してきたバラエティ豊かな景観は、ともするとまったく別々の施設にも見えるかもしれない。しかし、これらはすべて尾山神社という限られた空間に凝縮されているのだ。

今回ご紹介した以外にも、尾山神社では時期によって様々な行事が行われている。その内容は、祭事から現代アートの展示まで、やはり硬軟織り交ざったもの。常に既存の神社のイメージをくつがえしていく尾山神社。目が離せないスポットだ。